En la España de hoy, una parte significativa de la población asiste con pasmosa indiferencia a una deriva política alarmante. Lo que en otras democracias liberales modernas sería motivo de dimisión inmediata, aquí se convierte en rutina informativa, en ruido de fondo, en otro capítulo de la “serie nacional” que nunca acaba. El caso reciente de Leire Díez, conocida como “la fontanera del PSOE”, por sus supuestas maniobras de chantaje para manipular la voluntad de actores judiciales y políticos, solo es la última gota de un vaso que rebosa desde hace tiempo.

Díez, con una escenografía rocambolesca y graves imputaciones de manipulación institucional, compareció ante los medios el 5 de junio en Madrid para dar una rueda de prensa que rozó el delirio. Mientras tanto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se esconde: no comparece en el Congreso, no da entrevistas, y cuando organiza ruedas de prensa, lo hace sin admitir preguntas. La Moncloa, hoy más que nunca, parece un búnker informativo. La transparencia institucional, piedra angular de cualquier democracia, ha sido sustituida por el control comunicativo y el relato fabricado.

Frente a esta situación, cabe preguntarse: ¿por qué no dimite Pedro Sánchez? ¿Y por qué sigue votándole una masa de seis millones de ciudadanos?

La primera pregunta tiene una respuesta sencilla y, a la vez, inquietante: no dimite porque no siente la necesidad de hacerlo. El coste político de los escándalos en España ha dejado de existir. Las acusaciones de corrupción que rozan a su partido, a su entorno familiar, y hasta su propio domicilio institucional, se desvanecen en la niebla espesa de una opinión pública fragmentada, ideologizada y saturada de propaganda. Como dijo Milan Kundera: “La lucha del hombre contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido”. Pero aquí, la memoria ha sido sustituida por la consigna.

El coste político de los escándalos en España ha dejado de existir. Las acusaciones de corrupción que rozan a su partido, a su entorno familiar, y hasta su propio domicilio institucional, se desvanecen en la niebla espesa de una opinión pública fragmentada, ideologizada y saturada de propaganda

La segunda pregunta requiere una reflexión más profunda: ¿qué tipo de votante sostiene hoy al PSOE? ¿Lo hace por convicción política o por rechazo visceral a sus adversarios? En muchos casos, el voto no responde a una visión constructiva del país, sino a una lógica puramente reactiva: se vota contra “la derecha”, contra “la ultraderecha”, contra el pasado... aunque para ello haya que respaldar al presente más corrompido a todos los niveles: institucionales y políticos. Lo explica muy bien el filósofo José Luis Villacañas, quien ha señalado con claridad que “cuando el pueblo no exige moralidad a sus líderes, es porque ha dejado de exigírsela a sí mismo”.

Los medios de comunicación han jugado un papel determinante en esta distorsión de la realidad. La mayoría de los grandes grupos mediáticos viven secuestrados por las subvenciones públicas, las concesiones administrativas y el relato dominante. La función crítica, inherente al periodismo en democracia, ha sido sustituida por el marketing político. No se investiga: se maquilla. No se interroga: se aplaude. No se informa: se orienta. Es lo que el historiador británico Timothy Snyder llamó en su ensayo Sobre la tiranía: “la política de la posverdad”, donde el poder no necesita censurar, porque le basta con saturar el espacio con versiones alternativas de la mentira.

El voto en España ha dejado de ser un acto de responsabilidad para convertirse en una herramienta de resistencia simbólica, incluso aunque esa resistencia signifique hundirse junto al barco que se pretende salvar.

Esto parece justificar que millones de votantes se aferren a una narrativa emocional, porque, parece ser que lo importante no es lo que haga el gobierno, sino lo que podrían hacer los otros. El voto se convierte entonces en un acto puramente negativo. No se elige al mejor, sino que se intenta evitar al que más miedo provoca. Y así, el suelo de los seis millones de votos socialistas se mantiene casi inalterable ante evidencias de manipulación institucional, descomposición judicial y sospechas de corrupción familiar directa. Tienden a pensar que los “otros” también lo hicieron.

La mayoría de los grandes grupos mediáticos viven secuestrados por las subvenciones públicas, las concesiones administrativas y el relato dominante. La función crítica, inherente al periodismo en democracia, ha sido sustituida por el marketing político

Esto plantea una grave cuestión moral: ¿es responsable un ciudadano que, conociendo estos hechos, sigue sosteniendo al gobierno por mero rechazo al adversario? Sostener en el poder a quien instrumentaliza el Estado, manipula la justicia y pervierte el lenguaje político, no puede justificarse por miedo al contrario. No hay justificación válida cuando la elección es entre el bien del país y el interés partidista.

La diferencia entre un voto sano y un voto maleado es clara: el primero responde a una visión racional, informada y propositiva del bien común. El segundo es fruto del resentimiento, del miedo o del tribalismo ideológico. Uno construye. El otro destruye o perpetúa la destrucción.

Entonces, ¿nos merecemos este Gobierno? Tal vez no. Pero lo cierto es que lo estamos consintiendo. Porque la democracia, como advirtió Ortega y Gasset, no consiste en que el pueblo vote, sino en que sepa por qué vota. Y cuando un pueblo pierde la capacidad de distinguir entre lo decente y lo indecente, entre lo legal y lo legítimo, entre la gestión y el abuso, la decadencia no es solo institucional: es cultural.

España no está siendo víctima de una dictadura impuesta, sino de una democracia pervertida desde dentro, consentida por muchos, criticada por pocos, y protegida por quienes deberían fiscalizarla.

En conclusión, no se trata solo de pedir responsabilidades al Gobierno, sino de mirar con honestidad a la sociedad que lo sostiene. Mientras el votante español siga premiando el relato sobre la realidad, la ideología sobre la ética y el rencor sobre la responsabilidad, seguiremos preguntándonos por qué no dimiten los que deberían. Y quizás la respuesta más dolorosa sea: porque no tienen por qué hacerlo.

Cuando un pueblo pierde la capacidad de distinguir entre lo decente y lo indecente, entre lo legal y lo legítimo, entre la gestión y el abuso, la decadencia no es solo institucional: es cultural

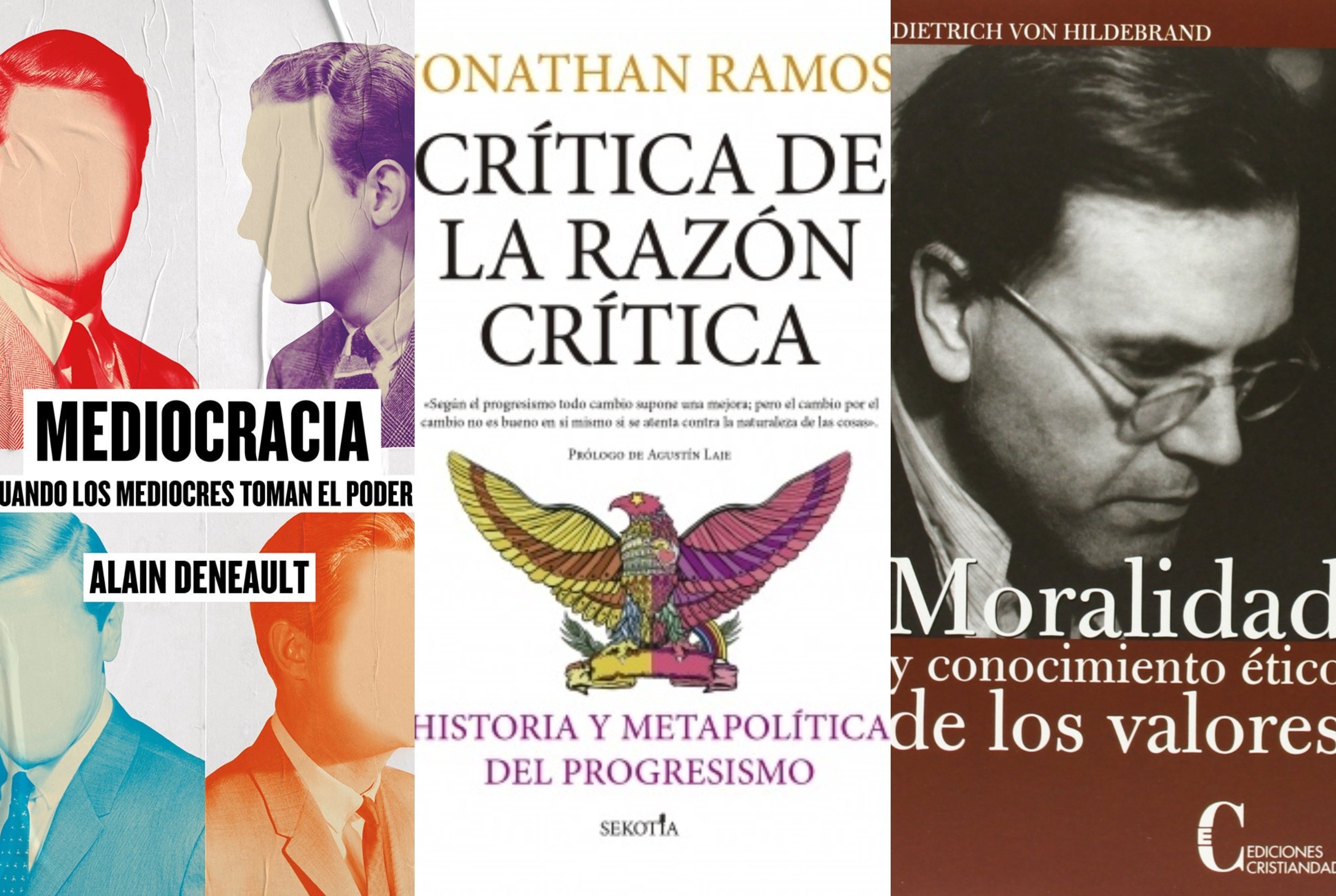

Mediocracia (Turner), de Alain Deneault. El autor denuncia, con ingenio mordaz, la mediocridad instalada en todos los ámbitos: políticos ambiguos, académicos burocratizados, periodistas manipuladores y artistas subvencionados. En lugar de rigor y referentes, impera un sistema cómodo y sin exigencias. Esta cultura de lo mediocre, advierte, no solo afecta a las élites, sino que genera una ciudadanía igualmente mediocre.

Crítica de la razón crítica (Sekotia), de Jonathan Ramos. El autor ofrece en esta obra una lúcida crítica al pensamiento débil moderno, señalando cómo la “muerte de Dios” desembocó en la deshumanización. Analiza la influencia de Marx, Nietzsche, Hegel o Derrida en una sociedad consumista y desorientada, y contrapone una defensa profunda de la dignidad humana, la verdad y el orden como claves para superar la actual crisis civilizatoria.

Moralidad y conocimiento ético de los valores (Cristiandad), de Dietrich von Hildebrand. Dos mil años después de Aristóteles, el autor aborda el dilema entre saber lo moralmente correcto y ser moralmente bueno. Busca romper el círculo vicioso que une conocimiento y virtud, y en ese intento ofrece una de las explicaciones más lúcidas sobre la ceguera ante los valores, fenómeno clave para entender la decadencia moral contemporánea.