Todos los días le toman las constantes al paciente dos veces, una por la mañana y otra por la tarde. El historial clínico es gravísimo, pero a nadie le extraña porque dicen que es un enfermo terminal; así le llaman, ya que no queda progresista llamarle moribundo al que está a punto de morir, porque quedó establecido en la Revolución Francesa que “el buen ciudadano no muere, duerme”. Hay que minar la muerte de nuestro vocabulario, no vaya a ser que a alguien le dé por preguntarse por lo que hay después de ella.

Este jueves pasado la cultura de la modernidad dio en España una muestra más de su agonía, porque está en las últimas: los promotores de la cultura de la muerte han promovido una ley en el Parlamento contra la violencia infantil.

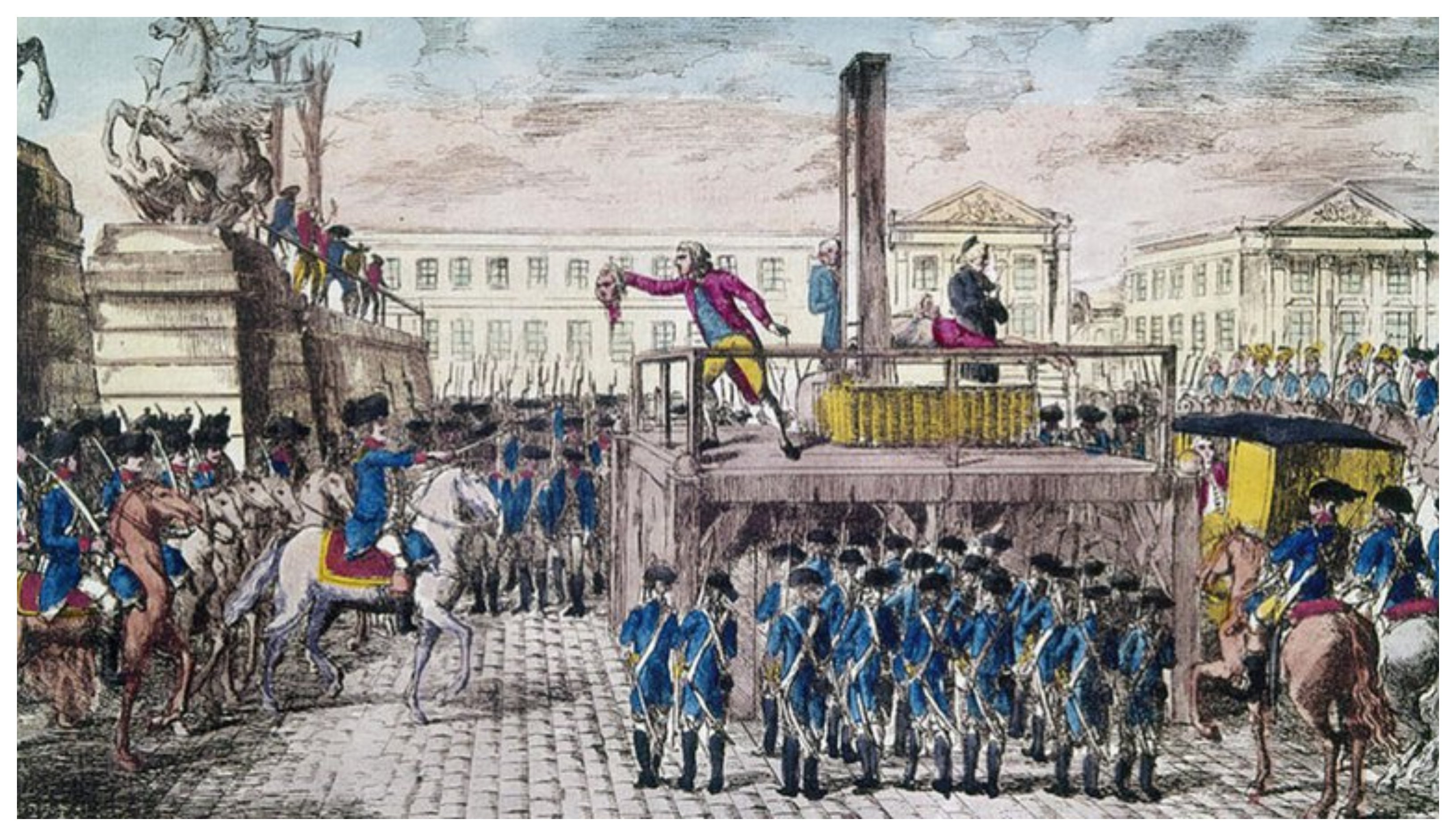

El buen ciudadano no muere, duerme... decían los revolucionarios franceses

Y no hace mucho tiempo que los mismos diputados aprobaron en España la ley de la eutanasia y lo celebraron aplaudiéndose a sí mismos, a imitación de los chinos del partido comunista que se aplauden tanto que no les queda tiempo para hablar ni para debatir, aunque tampoco lo creen necesario porque ya habla y debate por ellos el partido, y en esto también España cada día se va pareciendo más a China.

Ni estudian ni leen, y por eso no se han enterado de la gravedad de la situación, a pesar de que la cultura de la modernidad hace cien años que entró en la agonía, que la llevará a la muerte. Por citar solo a algunas de las personalidades que se han referido a la crisis de la cultura que se manifestó ya en toda su gravedad después de la Primera Guerra Mundial, se podrían citar a Oswald Spengler, José Ortega y Gasset, Franz Kafka, André Malraux, Max Scheler, Edmund Husserl, Marcel Proust, Aldous Huxley, Pío XI, Thomas Mann, Herbert Marcuse, Antonio Gramsci, Jacques Maritain o Erich Fromm, y podría prolongarse la lista.

Como en los nombres anteriores los hay de todas las divisas, ya se ve que la crisis de la modernidad ha sido denunciada de mil maneras. Pero para mí que nadie lo ha dicho con tanta claridad como Paul Valéry, que escribió lo siguiente en 1919: “Nosotras, las civilizaciones, sabemos ahora que somos mortales”.

Paul Valéry: “Nosotras, las civilizaciones, sabemos ahora que somos mortales”

La cita anterior está sacada de La crisis del espíritu y merece la pena ampliarla, porque hay pocos diagnósticos tan certeros como el de Paul Valéry: “Nosotras, las civilizaciones, sabemos ahora que somos mortales. Habíamos oído hablar de mundos desaparecidos por completo, de imperios sepultados verticalmente con todos sus hombres y artefactos; hundidos en el fondo inexplorable de los siglos, con sus dioses y sus leyes, con sus academias y sus ciencias puras y aplicadas, con sus gramáticas y sus diccionarios, con sus clásicos, sus románticos y sus simbolistas, con los críticos y los críticos de sus críticos. Sabíamos bien que toda la tierra visible está hecha de cenizas, y que la ceniza significa algo. Vislumbrábamos a través del espesor de la historia, los fantasmas de inmensos navíos cargados de riqueza y de ingenio… Elam, Nínive, Babilonia, eran hermosos nombres imprecisos, y la ruina total de aquellos mundos tenía para nosotros tan poca significación como su existencia misma. Pero Francia, Inglaterra, Rusia…, serían también un día hermosos nombres […] Y ahora vemos que el abismo de la historia es bastante grande para todo el mundo”.

Algunos han creído erróneamente que la causa de la crisis de la cultura de la modernidad fue la Primera Guerra Mundial (1914-1918), al contemplar las nefastas consecuencias de aquella contienda: 13 millones de soldados muertos y otros 10 millones de cadáveres de civiles, más de 20 millones de heridos de los que la mitad eran mutilados, pérdidas económicas incontables… Pero la Primera Guerra Mundial no fue la causa de la crisis cultural, sino la horrible manifestación de esa crisis, que no la pueden ver todos aquellos que desde entonces al día de hoy dan la espalda a realidad, porque se niegan a vivir bajo el principio de que las cosas son lo que son.

Segunda Conferencia Mundial de la Paz, celebrada en La Haya en 1907, que declararon a la guerra fuera de la ley

En efecto, es comprensible que nuestras retatarabuelas quisieran mirar para otro lado, y se pusieran a bailar el charleston, girando sus largos collares de perlas falsas desenfrenadamente para evadirse de la realidad. Su frustración fue mayúscula, primero porque se creyeron que el progreso era inevitable e indefinido, y tuvieron que ver que el progreso técnico aplicado a las armas también podía causar una millonaria mortandad; aquella generación sí que fue progresista en estado químicamente puro, se lo creyó todo sin poner reparo alguno y la realidad le sacudió con la mano abierta.

Además, las chicas del charleston habían visto el brindis jubiloso de los 44 emperadores, reyes, presidentes y ministros de Estados participantes en la Segunda Conferencia Mundial de la Paz, celebrada en La Haya en 1907, que declararon a la guerra fuera de la ley, por lo que en aquella reunión decidieron crear el Tribunal Internacional de la Haya, para resolver los contenciosos si es que acaso pudiera surgir alguno entra las naciones soberanas. Aquellos 44 representantes de todo el mundo, después de brindar por la desaparición de la guerra, decidieron también volver a celebrar una Tercera Conferencia Internacional de la Paz en la ciudad de La Haya en 1915, lo que no pudieron llevar a efecto porque para ese año hacía ya meses que peleaban entre ellos, porque había estallado la Primera Guerra Mundial.

A la cultura de la modernidad le inocularon el virus mortal al nacer, cuando volviendo la espalda al Creador proclamaron la autonomía del hombre y propusieron un superhumanismo, en el que el hombre inmanente se concibe como el creador de todas las cosas. Friedrich Nietzsche lo manifestó así de claro con la siguiente fórmula: “Dios ha muerto; ahora es preciso que viva el hombre”.

Pero esta proclamación radical de la autonomía y la inmanencia del hombre desemboca en la soledad y el desamparo total, “como el que expresa Franz Marc —ha escrito Comellas— cuando confiesa «muy pronto me di cuenta de que el hombre no es más que un ser odioso»; o Barlach, para quien «el hombre es un proyecto fallido de la naturaleza». George Grosz simplifica: «El hombre es una bestia». Kafka siente asco de sí mismo, y se esconde en un agujero, sucio a causa de su presencia. Roquentin, en pluma de Sartre, no siente sino náusea ante todo lo que ve o cree ver a través de su yo, asco de ese propio yo, y asco al final de su propio cadáver. El existir da asco, y también lo produce dejar de existir”.

Por la tanto, si la causa de la crisis de la cultura de la modernidad está en su origen, no queda otro remedio que volver a la casilla de salida y proclamar la verdad de que el hombre es una criatura de Dios y por lo tanto, que el hombre tiene referencias divinas para orientar su vida a su último fin, que Dios.

Y que no nos tomen el pelo quienes niegan esta verdad con el timo de que cada uno crea lo que quiere y se pone las referencias que le apetecen para su obrar, a base de darse sus propias leyes como le plazca. Lo que desde hace más de dos siglos viene demostrando la Historia es que cuando se prescinde de las referencias morales impresas por Dios en sus criaturas, aparece el Estado, el partido, el sindicato, la empresa…, para decirnos lo tenemos que hacer y sobre todo, lo que tenemos que pagarles para que ellos pueden seguir legislando las normas que nosostros debemos obedecer.

Lo que desde hace más de dos siglos viene demostrando la Historia, es que, cuando se prescinde de las referencias morales, aparece el Estado, partido, el sindicato, la empresa... para someternos

No, no el fin de la Historia, que para el caso es lo mismo que el fin de nuestras vidas, no es ni la grandeza del Estado, ni la unidad del partido, ni la fortaleza del sindicado, ni la expansión de la empresa… El fin de la Historia o el fin de nuestras vidas es que el hombre sea plenamente hombre, que vuelva a Dios, que sea santo. Yo no he enseñado nada más importante en las aulas en toda mi carrera universitaria.

Resulta evidente que para poder proclamar esta verdad, lógicamente, primero hay que aprenderla. Por mi parte, nunca daré gracias suficientes a todos aquellos que me dieron una magnifica y sólida formación religiosa en mi infancia y en mi juventud, rematada por esa maravilla que es la doctrina filosófica y teológica de Santo Tomás de Aquino, que me explicaron.

Pero tengo que decir que toda esa formación que, naturalmente, fue ganando en profundidad con los años, empezó por el estudio del catecismo que aprendí para prepararme para la Primera Comunión, que todavía conservo y sigo repasando con frecuencia, porque mi querido catecismo contiene toda una serie de tratados de Filosofía y Teología, resumidos en cuatro líneas y expuestos con una claridad al alcance de todas las inteligencias, como son las siete preguntas, que por referirse a la condición humana, son toda una réplica a la cultura de la modernidad. Se las transcribo, por si alguno de mis lectores no las conoce:

45.- ¿Qué es el hombre? - El hombre es un ser racional y libre, compuesto de alma y cuerpo, creado por Dios a su imagen y semejanza.

46.-¿De quién recibimos el alma? - El alma la recibimos de Dios, que la ha creado de la nada para unirla al cuerpo.

47.-¿Cómo es nuestra alma? - Nuestra alma es espiritual e inmortal, dotada de entendimiento y voluntad.

48.-¿De quién recibimos el cuerpo? - El cuerpo lo recibimos de nuestros padres.

49.-¿Para qué ha creado Dios a los hombres? - Dios ha creado a los hombres para que le amemos y obedezcamos en la tierra y seamos felices con Él en el cielo.

50.-¿Los cristianos somos hijos de Dios? - Los cristianos somos hijos adoptivos de Dios.

51.-¿Cuándo los cristianos nos hacemos hijos de Dios? - Los cristianos nos hacemos hijos de Dios cuando recibimos el Bautismo.

Javier Paredes

Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Alcalá