En debates televiseros, canales y redes sociales, hay una pregunta que insiste una y otra vez tras la búsqueda de un relato convincente que cubra la realidad del significado: ¿Qué o quién es realmente el Estado? ¿Es el gobierno que ocupa el Palacio de La Moncloa cada cuatro años? ¿O es, como proclamaba la Constitución, la sociedad misma, el conjunto de ciudadanos libres que votan y pactan reglas de convivencia?

Ojo, porque la respuesta no es trivial y de cómo sea nos identifica a todos de una forma u otra, porque precisamente esa confusión -en mi opinión provocada-, sobre la naturaleza e identidad del Estado no solo alimenta la polarización política, sino que oculta un fallo estructural de nuestro sistema democrático. Quizá por eso, en España, este engaño conceptual ha desencadenado consecuencias a ojos vistas como el debilitamiento institucional, la pérdida de confianza de los ciudadanos y un relato machacón con el que se diluyen las responsabilidades de los dirigentes políticos.

Hoy, cuando escuchamos a ciertos políticos afirmar que “el Estado ha decidido…”, lo que realmente muchos quieren decir es “mi gobierno ha decidido…”. Ese intercambio de términos —Estado por gobierno— remite a algo tan antiguo como cuando desde que Luis XIV, sentenció que “El Estado soy yo”, hasta el hiperpresidencialismo contemporáneo que, siendo una partitocracia, cada vez es más personalista tanto en los partidos como en los gobiernos, especialmente en el PSOE, cuando Rodríguez Zapatero anuló casi las siglas del partido, sustituidas por las de ZP; o con Pedro Sánchez, con quien no se habla de socialismo, sino de Sanchismo.

Para el sociólogo alemán Max Weber, nada sospechoso de ser un ultraderechista, nos dejó uno de los conceptos más influyentes sobre el concepto de Estado: El Estado es la comunidad humana que reclama y mantiene con éxito el control exclusivo del uso autorizado de la fuerza física en un espacio determinado. Sí, la fuerza física, es decir, la violencia con o sin agresividad en las formas que considere oportuno sobre el pueblo soberano, dentro de la autoridad que le permitan las leyes, que son casi todas.

Esta definición, formulada en uno de sus escritos más conocidos, La política como vocación (1919), pretende establecer un criterio sencillamente analítico: el Estado moderno se distingue de otros grupos sociales porque es el único que puede usar o autorizar el uso de la fuerza de manera legítima. Así es, solo el Estado, y el gobernante de turno, tienen tantas herramientas en su mano para someter al pueblo: la policía, la justicia penal, las fuerzas armadas, las imposiciones fiscales, incluso las multas por incumplimiento de normas o encerrarte en tus casas saltándose la Constitución; todo esto deriva de su derecho a aplicar dominación desde el propio Estado. Si el Estado fuésemos todos, en el más universal de los conceptos, no necesitaríamos una constitución que nos protegiera precisamente del Estado, y no existirían instituciones y otros poderes ajenos al Gobierno que actuasen como contrapeso para defendernos como el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, hoy todo puesto en entredicho, debido a que el gobierno de Pedro Sánchez ha hecho acopio de todos ellos, inoculando a personas de su confianza para controlarlo todo, o casi.

La definición de Weber pone el foco en algo clave: el Estado no es sinónimo del gobierno de turno, ni debe confundirse con el partido político que mayoritariamente consiguió votos en unas elecciones. El Estado es una estructura sociopolítica más amplia. Es el conjunto de instituciones que regulan y garantizan —o debieran garantizar— el orden jurídico, la seguridad y la convivencia dentro de un marco legítimo de poder.

El hiperpresidencialismo contemporáneo, siendo una partitocracia, cada vez es más personalista tanto en los partidos como en los gobiernos, especialmente en el PSOE, cuando Rodríguez Zapatero anuló casi las siglas del partido, sustituidas por las de ZP; o con Pedro Sánchez, con quien no se habla de socialismo, sino de Sanchismo

Pero nuestro caso, el de España, desde la aprobación de la Constitución Española de 1978, donde se proclamó un modelo de Estado basado en la soberanía popular, la separación de poderes y el imperio del Derecho, desde entonces ha dado muchos tumbos. Así, analistas y ciudadanos piensan que de todo aquello solo quedan las cenizas mantenidas por un jefe del Estado que ni aporta, ni para ni corrige nada, excepto figurar con un alto sueldo. Algunos sostienen quejosamente que la Constitución no estaba preparada para dirigentes sin escrúpulos que se han aprovechado de lagunas y vacíos legales a su favor.

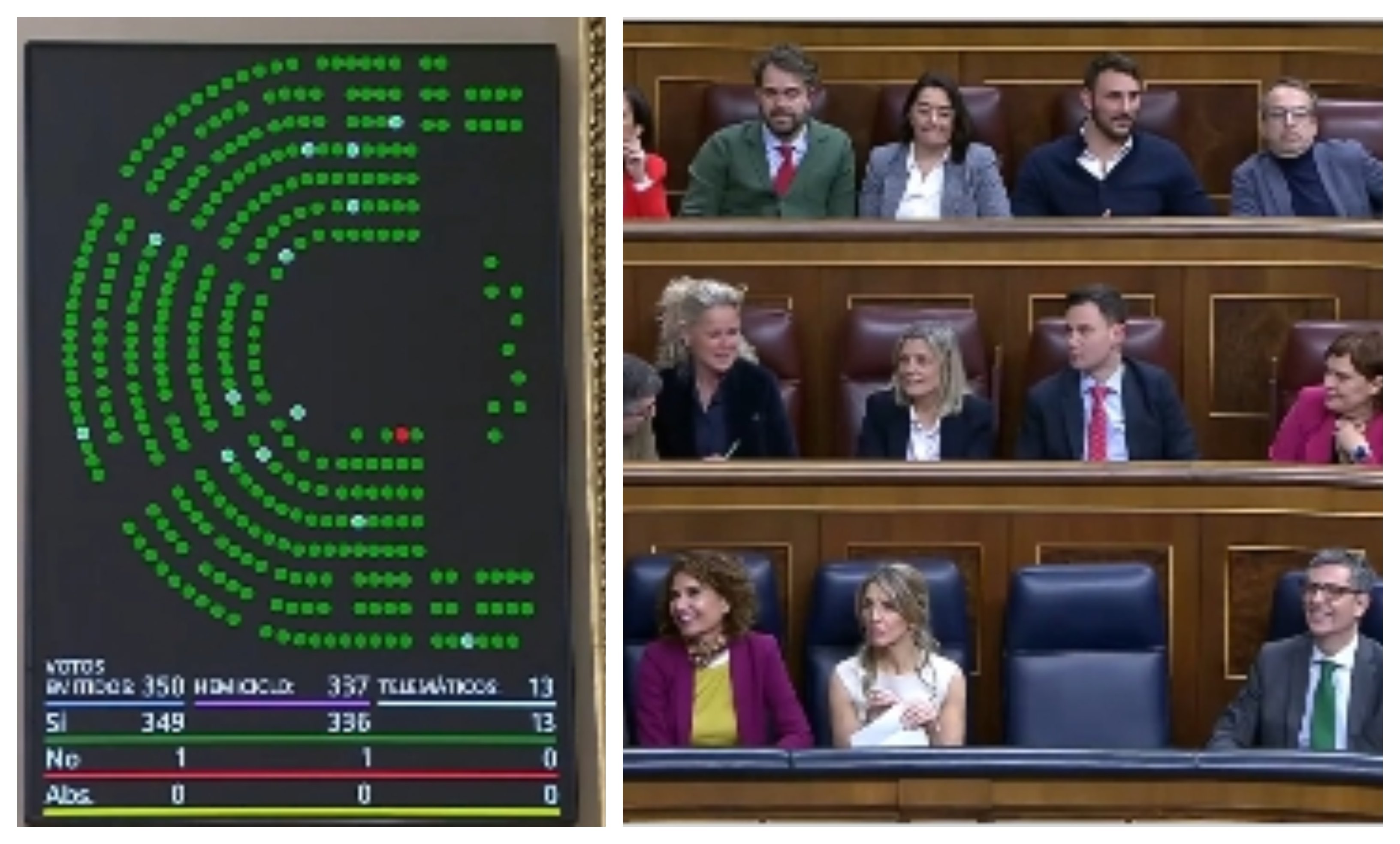

Durante los siete años de liderazgo de Pedro Sánchez, por ejemplo, se hacen críticas persistentes sobre la concentración de decisiones del Ejecutivo por el debilitamiento de los contrapesos institucionales y la expansión de prácticas políticas que rompen con la cultura democrática. Cuando un Ejecutivo legisla, controla la agenda parlamentaria y tiene influencia sobre el nombramiento de ciertas instancias judiciales, la autonomía de los poderes da muy poca confianza.

La idea –o mejor dicho, el engaño- de que “el Estado somos todos”, lejos de fortalecer la soberanía popular, se convierte en una trampa que aleja la responsabilidad política y desde luego del control del ciudadano sobre el poder. Muchos españoles sentimos que elegir cada cuatro años es un cuento chino, porque realmente no cambia la gestión del poder, sino que más bien es lo que se llama bipartidismo en alternancia, dos partidos socialdemócratas que no se pisan la manguera, y que mientas uno legisla y el otro lo asienta llegado el turno.

Es urgente la refundación democrática, que debe comenzar por una revisión constitucional profunda, con participación ciudadana amplia y vinculante, blindar derechos y responsabilidades políticas frente a excesos del Ejecutivo. Instrumentar mecanismos que obliguen a cumplir las promesas electorales, y en su defecto llevar a referéndum la nueva propuesta. No se pueden incumplir las promesas sin consecuencias. Así como que la separación de poderes y la independencia judicial, estén blindados por constitución, lejos de intereses políticos, asegurando que la justicia no dependa de mayorías parlamentarias o de acuerdos partidistas. Y por último, transparencia real en la responsabilidad política, inspirados en los juicios de residencia, que obligaban a los gobernantes a responder ante sus actos, sin sueldos vitalicios o impunidad.

La política como vocación (Createspace Independent) Max Weber. Este pequeño librito es una conferencia en la que Max Weber analizó el poder político desde una perspectiva realista y ética. Define el Estado como el monopolio legítimo de la violencia, distingue entre vivir para la política y vivir de la política, y plantea la tensión entre ética de la convicción y ética de la responsabilidad. Una reflexión imprescindible sobre liderazgo, autoridad y límites morales del poder moderno occidental.

Liderazgo político en España (Punto Didot) José Díaz López. Tras más de cuatro décadas de democracia bajo la Constitución de 1978, diversos sectores cuestionan hoy la eficacia de aquel proceso histórico, complejo y excepcional. Este libro analiza y compara las decisiones de los tres primeros presidentes de ese periodo con las de sus sucesores.

La promesa de la política (Austral) Hannah Arendt. Se trata de una revisión lúcida y exigente de la tradición política occidental. La obra compila sus escritos, donde examina críticamente el marxismo y la herencia filosófica desde Platón, confrontándola con experiencias políticas concretas: la Grecia originaria, Roma y el cristianismo. Arendt explora el conflicto entre filosofía y política y concibe esta última no como un fin cerrado, sino como una tarea siempre inacabada de la pluralidad humana.